Музыка и музыканты в годы Великой Отечественной войны. Очерк 6.

Министерство культуры Российской Федерации

Российская академия музыки имени Гнесиных

Центр современных технологий в области науки, образования и педагогики

Кафедра теории музыки

проект

«МУЗЫКА И МУЗЫКАНТЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Очерк 6. Святослав Голубенко

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ: ХРОНИКИ ИЗ ПЕРВЫХ ВОЕННЫХ ДНЕЙ

С первых дней Великой Отечественной войны культурная жизнь страны существенно изменилась. В театрах и концертных залах спешно менялся репертуар, резко сокращались расходы на постановочные и хозяйственные нужды. 13 июля 1941 года в газете «Советское искусство» было опубликовано письмо Комитета по делам искусств при СНК СССР «Все силы – на защиту Родины». Речь в нем шла о необходимости патриотической пропаганды: «Театры должны форсированными темпами подготовить новые спектакли, организующие наш народ на защиту родины, и пересмотреть существующий репертуар, исключив из него постановки, не отвечающие современным требованиям. Для музыкально-концертных организаций важнейшими задачами являются создание патриотического репертуара, обслуживание частей Красной Армии, мобилизационных и призывных пунктов». В письме также говорилось о введении жесткой трудовой повинности и дисциплины: «Комитет по делам искусств обращает особое внимание на установление в организациях искусства строжайшей дисциплины, порядка и четкости в работе, на беспрекословное выполнение указаний и решений руководящих органов».

В начале июля 1941 года началось формирование Коммунистических батальонов. В них вступали педагоги консерватории, состоявшие в партии (в частности, заместитель директора по учебной части, преподаватель класса кларнета А. Г. Семёнов, дирижер и директор Оперной студии им. Шацкого В. В. Малин, педагог Туркменской студии Е. В. Савинцев), а также студенты (среди них – В. Ф. Шинковский и В. Д. Шанидзе). Многие были направлены на военные сборы и на строительство оборонительных рубежей. Тогда же, одна за другой, учащимся и сотрудникам консерватории стали приходить повестки из районных военкоматов. На фронт уходили сотрудники административно-хозяйственного отдела и различных подразделений...

Наряду с формированием Коммунистических батальонов в начале июля началось создание дивизий народного ополчения. Как пишет историк С. П. Татаркин, «впервые вопрос этот (создания дивизий народного ополчения – С. Г.) обсуждался 26 июня в Кремле с участием И. В. Сталина и наркома обороны С. К. Тимошенко» [14, с. 96], и уже в первых числах июля решение по этому вопросу было принято и доведено до сведения всех партийных организаций, которым поручалось «на местах возглавить это благородное начинание» [14, с. 96]. «…4 июля Государственный Комитет Обороны¹ принял Постановление “О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения”» [1, с. 37]

Создание народного ополчения внесло резкие изменения в состав столичных вузов. Конечно же, и консерватория приняла активное участие в его формировании.

***

4 июля по призыву Московской партийной организации на митинге в Малом зале консерватории началась запись добровольцев. «Первым из них стал профессор Л. Г. Лукомский, а всего нас записалось свыше 200 человек. На следующее утро мы явились в школу № 105 на Шелепиху, где нас встретил командир батальона старый коммунист П. И. Сараев. На сборный пункт в тот день пришли многие известные музыканты: А. Б. Дьяков, Э. Г. Гилельс, Д. М. Цыганов, В. В. Борисовский, В. П. и С. П. Ширинские, А. Л. Иохелес, А. И. Окаёмов, М. С. Пекелис, Г. А. Столяров, М. Д. Готлиб, К. Г. Шотниев, Г. П. Лузенин. Большинство из них, правда, были скоро отозваны из ополчения, но некоторые остались» [1, с. 51]. Так описывал происходящие в те дни события Л. М. Живов – также участник ополчения, в то время студент консерватории.

Постановлением Военного Совета Московского Военного округа от 2.07.1941 года, определившего основные принципы создания народного ополчения, предписывалось сохранять за ушедшими в народное ополчение добровольцами «содержание по занимаемой должности» [5]. То есть, по сути, все ополченцы оставались в штате тех организаций, в которых они работали до ухода в ополчение и из которых они не могли быть уволены².

Судьбе музыкантов в народном ополчении посвящено немало публикаций³: наша задача воссоздать, хотя бы фрагментарно, хронику первых консерваторских военных дней.

С началом войны, казалось, жизнь консерватории не претерпела значительных изменений – так же как прежде студенты сдавали экзамены, проходили защиты диссертаций, концерты студентов и аспирантов.

Профессор консерватории Л. И. Ройзман вспоминает о первом дне войны: «Утро в Москве выдалось пасмурное. По временам моросил мелкий дождик» [11, с. 69]. Воскресный июньский день был особенно ответственным для органиста и пианиста Ройзмана: это была дата его аспирантского концерта, который не был перенесен, несмотря на начавшуюся войну.

На 22 июня был назначен последний вступительный экзамен по русскому языку и литературе, а уже 23-го вывешены списки поступивших на первый курс. Среди них: органист С. Л. Дижур, пианистка Л. И. Фихтенгольц, виолончелистка Т. А. Гайдамович, композитор Б. А. Чайковский, флейтист П. З. Барышников, композитор К. С. Хачатурян.

23 июня состоялся и последний переводной экзамен у первокурсников. Пианистка Ю. А. Туркина сдавала в тот день экзамен по военному делу.

Р. К. Ширинян – студентка 1 курса вспоминала: «Известие о начале войны застало нас, студентов, в консерватории. Сессия подходила к концу. Читальный зал был полон.

Говорить о чувстве, охватившем всех в момент страшного сообщения, тщетно. Этого не передать. А конкретное осознание случившегося пришло к вечеру, когда, возвращаясь из консерватории, мы увидели улицы, уже разрисованные ясно заметными обозначениями мест для переходов; окна и витрины, оклеенные бумажными полосами, готовились к сопротивлению воздушным волнам. Казалось бы, малозначащие, эти приметы вызвали острое, реальное ощущение беды, обрушившейся на страну» [16, с. 1].

25 июня в газете «Советский музыкант»⁴ была опубликована резолюция митинга студентов, педагогов, рабочих и служащих консерватории, который прошел 23 июня в 9 часов утра в Малом зале: «С чувством глубокого возмущения коллектив Московской государственной консерватории имени Чайковского узнал о подлом, разбойничьем нападении зарвавшихся фашистов на нашу родину. Беспримерно поправ все нормы человеческой морали и права, германский фашизм еще раз обнажил свой звериный облик. Но авантюристы просчитаются. Нашему героическому 200-миллионному народу не страшен дерзкий враг. У нас есть непобедимая Красная Армия. У нас есть любимая партия, у нас есть великий вождь, неуклонно ведущий нас от победы к победе. Он приведет нас к победе и в этот раз».

Изменилось время начала занятий: с 27 июня оно устанавливалось с 9 часов утра. Строго оговаривалось и время окончания занятий – 17 часов 30 минут.

27 июня состоялись защиты диссертаций «на соискание ученой степени кандидата искусствоведческих наук» Б. М. Ярустовского по теме «Вопросы оперной драматургии П. И. Чайковского» (официальные оппоненты: профессор А. А. Альшванг, кандидат искусствоведческих наук, доцент Ю. В. Келдыш) и В. А. Гроссман – «Русский романс первой половины XIX века (К вопросу о музыкально-поэтическом образе)». (Официальные оппоненты: профессор И. В. Способин, доцент Д. В. Житомирский). Обе диссертации были единогласно одобрены Ученым советом, о чем свидетельствуют документы [13].

В тот же день, 27 июня руководством консерватории был подготовлен приказ о создании концертных бригад по обслуживанию частей Красной Армии. В нем в частности говорилось: «В целях создания концертных бригад по обслуживанию частей Красной Армии, заводов, фабрик и т. д. силами студенчества Консерватории, должны быть организованы концертные бригады. Студенты, не вошедшие в концертные бригады, должны быть использованы на другой работе» [8]. Для организации концертных бригад был создан штаб в следующем составе: заместитель директора МГК Г. А. Столяров (начальник штаба), помощник директора В. А. Розанов (заместитель начальника штаба), представитель парторганизации А. Г. Семёнов, представитель комитета комсомола Я. М. Гиршман, представитель студенчества Л. М. Живов.

С 1 июля распоряжением Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ) освобождались от платы за обучение дети рядового и младшего начальствующего состава, призванного в ряды Красной Армии и Военно-Морского флота⁵.

В Москве началось строительство оборонительных сооружений, и молодые музыканты формируют студенческие отряды, работающие на дальних и ближних подступах к столице. В последних числах июня все оставшиеся в МГК студенты и студентки направляются в колхозы на сельскохозяйственные работы. Причина была понятной: в связи с мобилизацией мужского населения не хватало рабочих рук.

В дни формирования народного ополчения в консерватории активно продолжался учебный процесс. Были определены и студенты, зачисленные на стипендию имени И. В. Сталина⁶. С 1 июля стипендиатами стали, в том числе С. Т. Рихтер (5 курс), В. О. Рабей (3 курс), А. И. Кандинский (3 курс) [9].

Следует отметить, что некоторые из отмеченных студентов спустя всего несколько дней отправились на фронт (А. И. Кандинский, В. П. Белов, Л. О. Дайн, П. Е. Черноиваненко, Ю. Н. Смирнов).

7 июля появился приказ о зачислении первокурсников. Почти в тоже время (10 июля) были объявлены результаты аспирантских зачетов и экзаменов. Но не все аспиранты эти результаты узнали. Среди них также были те, кто ушел на фронт: К. И. Курпеков, В. В. Топилин, А. Ю. Мипоз, И. В. Нестьев, Ю. Д. Бубликов, Ю. Н. Венков, М. И. Душский, С. Микитянский и другие.

2 июля по инициативе студентов и аспирантов в Московской консерватории открылась школа медсестер. Ее возглавила аспирантка историко-теоретического факультета О. И. Очаковская. Слушательниц было свыше 45 человек. Учебный план был утвержден Наркомздравом, ВКВШ и Сануправлением Красной Армии. Срок обучения составил 2 месяца с ежедневной продолжительностью учебного дня в 8 часов (иногда до 10 часов). В основном в школе учились студентки историко-теоретического факультета, но также были и педагоги, среди которых нельзя не назвать профессора М. В. Юдину. Выпускницы школы медсестер в большинстве своем в сентябре 1941 года (именно тогда закончилось обучение) ушли на фронт – в госпитали и медсанбаты.

Как вспоминает выпускница Московской консерватории и ученица школы медсестер Л. С. Мухаринская, «во многих смыслах эти наши курсы были особенными. Во-первых, по прямо поставленной задаче – готовить кадры для фронта, который все более приближался. Во-вторых, по составу преподавателей. В основном это были профессора и преподаватели Первого московского медицинского института и клиники имени Пирогова. И среди них – знаменитый хирург П. А. Герцен (правнук А. И. Герцена), перед авторитетом которого мы все трепетали. […] На ночь нас оставляли “на практику” в клинике имени Пирогова, ставшей госпиталем, или же посылали в качестве медсестер дежурить в метро, превращенное в обширное бомбоубежище. Конец июля и весь август в этом отношении были очень напряженными. Спать приходилось урывками, да и то не всегда» [3, с. 77-78].

Еще одна ученица «школы медсестер», студентка Московской консерватории, ветеран Великой Отечественной войны А. С. Красинская вспоминала о тех днях так: «Окончив курсы с одной «4» по инфекционным болезням (считала, что это мне не понадобится: ведь на фронте не болеют, а получают раны, — и очень ошиблась), я, как и другие выпускницы, пошла в военкомат. Но в армию нас не взяли: “Учитесь своей музыке. Надо будет — позовем”. […] Так и пошло: днем — занятия в консерватории, ночью — с санитарной сумкой в бомбоубежище» [2, с. 230-231].

В ночь на 22 июля, когда немецкие самолеты впервые бомбили Москву, консерватория готовилась отразить удар: были сформированы пожарно-сторожевые отряды (руководители – А. П. Агажанов и Т. Ф. Мюллер), установлены круглосуточные дежурства (всего было 8 постов, не считая дежурств по этажам: 1 – круглосуточный, из состава дворников; 2 – круглосуточный, у артистического подъезда; 3 – при входе в бомбоубежище № 1; 4 – круглосуточный, при входе в бомбоубежище № 1 с Кисловского пер.; 5 – круглосуточный, у входа в котельную; 6 – у ворот учебного корпуса; 7 – при входе в бомбоубежище № 3 со стороны двора; 8 – круглосуточный в воротах к жилому корпусу и столовой со стороны ул. Герцена). В ту ночь именно дежурные предотвратили пожары, хотя один из дежурных (Г. М. Тихонов) был ранен.

Как пишет в своей книге «Улица Герцена, 13» Ю. А. Федосюк, «На дом упало 17 фашистских зажигательных бомб; все они были обезврежены. Однажды огромная фугасная бомба поразила одно из соседних строений. Взрывной волной были выбиты все окна консерваторских зданий» [15, с. 40].

В консерватории были оборудованы три бомбоубежища. Самое большое находилось под Большим залом.

Очевидец тех событий, профессор И. Я. Рыжкин вспоминает, что на Москву в те дни «сбрасывались бомбы двух видов: мощные фугасные и меньшего размера — зажигательные, вызывавшие пожары. Для их предотвращения в каждом доме были организованы дежурства противовоздушной обороны. Около домов устанавливались ящики с песком, а дежурные получили щипцы, чтобы подхватывать упавшие «зажигалки» и бросать их в песок...

Во время одного из ночных дежурств я должен был спуститься в бомбоубежище, расположенное под Большим залом консерватории. В этом подвальном помещении стоит ряд поддерживающих здание мощных колонн. Осмотрев бомбоубежище, находившихся в нем стариков, женщин и детей, я собирался уходить, но внезапно остановился из-за раздавшегося звука взрыва фугасной бомбы чудовищной силы, упавшей в непосредственной близости от консерватории. К ужасу всех находившихся в бомбоубежище, мощные колонны, подпиравшие Большой зал, покачнулись сначала в одну сторону, а затем в другую, на мгновение остановились, а затем встали на свои места. Если бы они упали и рухнул Большой зал консерватории, мы все бы погибли под его обломками…» [12, с. 377-378].

Начальником объекта Местной противовоздушной обороны консерватории с 7 июля 1941 года стал Г. А. Столяров (отозванный двумя днями ранее из ополчения). Его заместителем – преподаватель физкультуры и военного дела Б. В. Гульденбальк.

Очевидцы вспоминали, что, несмотря на трудное время, секретари факультетов рассылали студентам (в первую очередь поступившим летом) почтовые карточки и телеграммы, с целью напомнить, что учебный год в консерватории как всегда начнется 1 сентября. Т. А. Гайдамович находилась в то время в Костроме. Получив такую открытку, она была невероятно счастлива – ведь уже тогда не проходили сомнения, а до учебы ли будет? Эти приглашения стали своего рода пропуском в Москву…

В конце июля вместе с начавшимися налетами вражеской авиации на Москву в консерватории начались сокращения штатов. Так, согласно приказу № 467 от 11 августа 1941 года были уволены: и. о. профессора Т. Д. Гутман, доцент И. Н. Аптекарев, доцент В. А. Натансон, ассистент Н. П. Емельянова, преподаватель Р. С. Хавкина, доцент И. М. Ямпольский, ассистент М. П. Мчеделов, ассистент Р. Е. Альперт-Хасина, старший преподаватель К. И. Васькова, преподаватель М. Л. Переверзева, доцент Б. С. Шехтер, ассистент Т. В. Попов, старший преподаватель А. М. Гаврилов, доцент Б. Я. Вайншенкер, ассистент Г. М. Динор, ассистент Я. М. Каабак, а также ряд концертмейстеров [10].

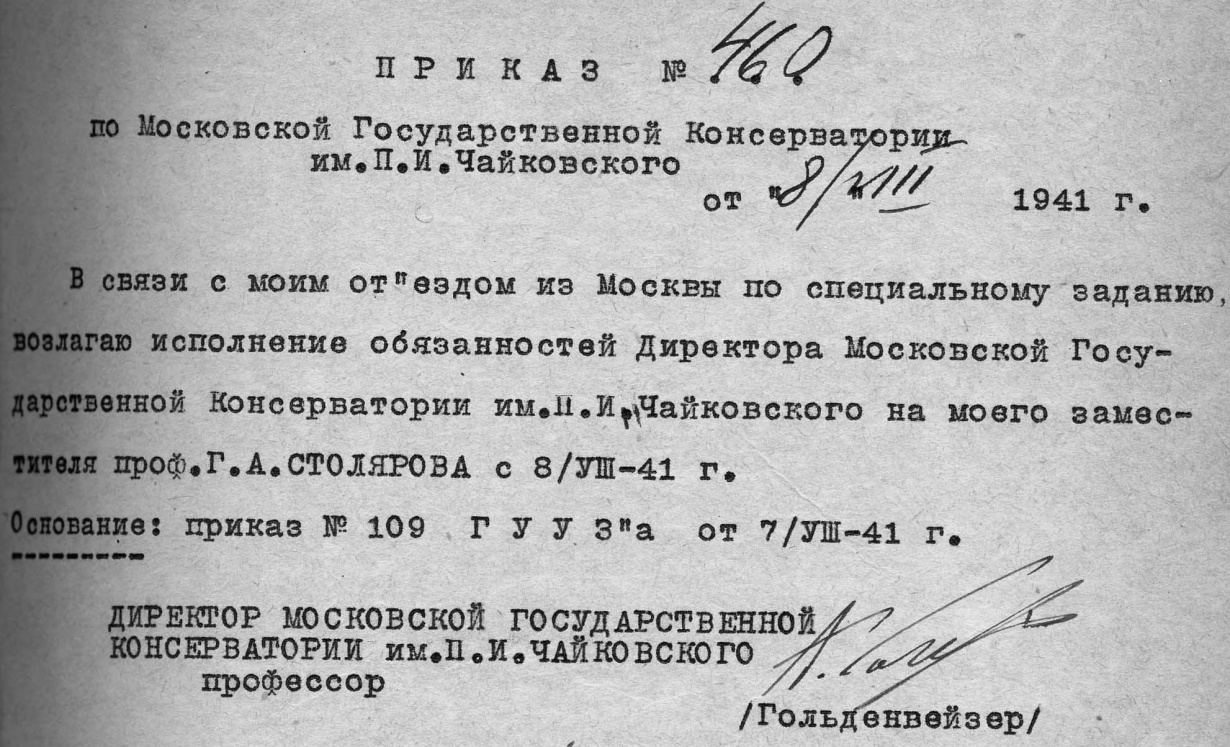

В начале августе началась эвакуация старейших педагогов Московской консерватории, соответственно поменялось и руководство вуза. Вместо А. Б. Гольденвейзера, эвакуированного на Кавказ, исполняющим обязанности директора был назначен профессор Г. А. Столяров.

Г. А. Столяров – дирижер Оперной студии имени С. Т. Шацкого, не обладал столь высоким авторитетом, какой был у А. Б. Гольденвейзера. Назначение его руководителем вуза было временным.

Но тогда, в августе об этом еще никто не задумывался: немецкое наступление продолжалось, и одной из забот государства была сохранить «золотой фонд» страны⁷. Первоначально выдающиеся деятели культуры были эвакуированы на Северный Кавказ в Нальчик⁸ . Позже, по мере приближения фронта, их перевезли сначала в Грузию, а затем и в Среднюю Азию. Оставшаяся в Москве часть профессорско-преподавательского состава, несмотря на приближение фронта, продолжала занятия. И в этом был по масштабам страны – крошечный – но по меркам сегодняшним повседневный героизм музыкантского сопротивления в том драматическом времени.

Примечания

¹ Организован 30 июня 1941 года.

² Это постановление не распространялось на призванных в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) по мобилизации.

³ Подробные повествования о судьбе музыкантов в 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения можно почерпнуть в следующих изданиях: Лившиц А. Жизнь за Родину свою: Очерки о композиторах и музыковедах, погибших в Великой Отечественной войне. М., 1964. 333 с.; Леонова М. Мы чтим их имена // Музыкальный современник. Вып. 3 / Сост. С. С. Зив. М., 1979. С. 275-305, Пошеманский Ю. М. Солдаты Красной Пресни. М., 1984; в многочисленных статьях Л. М. Живова, в сборнике Московская консерватория в годы Великой Отечественной войны / Сост. – С. С. Голубенко. М., 2005 и статье С. П. Татаркина Ополченцы Московской консерватории – защитники Москвы (архивные документы) // Проблемы новой и новейшей истории. Сб. научных работ. М., МГПУ, 2007. С. 95-136.

⁴ К слову сказать, последней предвоенной газете, сохранившейся в Научной музыкальной библиотеке имени С. И. Танеева Московской консерватории. Хотя есть сведения, что консерваторская многотиражка выходила в течение лета и даже первого месяца осени 1941 года. Как пишет в своих воспоминаниях выпускница Московской консерватории Л. С. Мухаринская, которая в июле-сентябре 1941 года училась в школе медсестер, «…не случайно на торжественном акте выпуска в начале сентября месяца (дипломы наши помечены 3 сентября 1941 г.) именно ее (М. В. Юдину – С. Г.) мы все особенно горячо поздравляли. Не могу забыть такой картины: посреди просторного кабинета дирекции, где мы “справляли наш выпуск”, высится монументальная фигура Марии Вениаминовны в позе начавшегося движения – первого шага; ее протянутую руку энергично трясет начальник курсов; суетятся фотографы. Помнится, одна из фотографий оказалась удачной и помещена была в многотиражке консерватории “Советский музыкант”».

⁵ Согласно разъяснению ВКВШ при СНК СССР от 9.09.1941 г. за № Д-09-58 «от платы за обучение в высших и средних специальных учебных заведений» освобождались, кроме детей – также и жены «рядового и младшего начальствующего состава, призванного в Красную Армию и Военно-Морской флот».

⁶ Сталинская стипендия в то время выплачивалась в размере 500 рублей. Для сравнения: средняя зарплата профессора на тот момент составляла 1.000 рублей.

⁷ Именно так – «золотым фондом» называли тогда старейших и самых заслуженных деятелей науки и культуры.

⁸ В Нальчике находились: А. Н. Александров, В. Н. Аргамаков, А. Б. Гольденвейзер, Е. М. Гузиков, Н. М. Данилин, А. Л. Доливо, К. Н. Дорлиак, С. И. Друзякина, К. Н. Игумнов, П. А. Ламм, Н. Я. Мясковский, М. С. Неменова-Лунц, В. В. Нечаев, А. Г. Руббах, Б. О. Сибор, Н. И. Сперанский, С. Е. Фейнберг, К. А. Эрдели; в Пензе: К. Г. Мострас, М. И. Ямпольский, А. И. Ямпольский.

Список литературы:

1. Живов Л. М. В грозные годы // Советская музыка. 1977. № 5.

2. Красинская А. Лучшие погибли… // Московская консерватория в годы Великой Отечественной войны / Сост. – С. С. Голубенко. М., 2005.

3. Мария Вениаминовна Юдина: статьи, воспоминания, материалы / Сост., подготовка текста и примечания – А. М. Кузнецова. М., 1978.

4. Олесеюк Е. В., Фёдоров И. Б. Великий подвиг. Вузы Москвы в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945. Т. 1: На фронтах Великой Отечественной войны. М., 2005.

5. Приказ № 426 от 22 июля 1941 г. Архив МГК. Л. 83.

6. Приказ № 599 от 8 октября 1941 г. Архив МГК. Л. 348.

7. Приказ № 602 по МГК от 8 октября 1941 г. Архив МГК. Л. 351.

8. Приказ № 337 от 27 июня 1941 г. Архив МГК.

9. Приказ № 368 от 4 июля 1941 г. Архив МГК. Л. 10.

10. Приказ № 467 от 11 августа 1941 г. Архив МГК.

11. Ройзман Л. И. (Гуревич Е. Л.) Страницы былого // Музыкальная академия. 2005. № 1.

12. Рыжкин И. Военно-дирижерский факультет Московской консерватории в 40-е годы // Московская консерватория в годы Великой Отечественной войны / Сост. – С. С. Голубенко. М., 2005.

13. Стенограмма заседания Совета историко-теоретического факультета от 27.06.1941 г. РГАЛИ. Ф. 658. Оп. 13. Ед. хр. 5. Л. 285, 307.

14. Татаркин С. П. Ополченцы Московской консерватории – защитники Москвы (архивные документы) // Проблемы новой и новейшей истории. Сб. научных работ / Отв. ред. В. В. Кириллов. М., МГПУ, 2007.

15. Федосюк Ю. А. Улица Герцена, 13: Биография московского дома. М., 1988.

16. Ширинян Р. «В годы войны» (из неопубликованных воспоминаний).

Голубенко С. С. Московская консерватория: из хроники первых военных дней // Московская консерватория: вчера – сегодня – завтра. НИЦ «Московская консерватория», 2008. С. 69-80.